Quando pensiamo ai grandi simboli delle rivoluzioni che hanno cambiato il corso della storia moderna, ci vengono in mente immagini potenti: bandiere, berretti rossi, barricate. Ma c'è un simbolo che ha preceduto molti altri e che ha attraversato oceani e continenti, radicandosi nelle piazze delle città come segno tangibile di un mondo nuovo: l'albero della libertà. Questa presenza vegetale, reale o simbolica, ha rappresentato per milioni di persone la fine della tirannia e l'inizio di un'era di diritti e dignità civile.

Le radici americane di un simbolo rivoluzionario

La storia dell'albero della libertà come emblema politico moderno inizia lontano dall'Europa, nelle strade di Boston. Era il 14 agosto 1765 quando un gruppo di coloni americani, che si sarebbero presto chiamati Sons of Liberty, si riunì sotto un maestoso olmo per protestare contro lo Stamp Act, una tassa imposta dal Parlamento britannico su ogni documento stampato nelle colonie. Quell'albero, già vecchio di quasi centoventi anni, divenne immediatamente il cuore pulsante della resistenza americana al dominio inglese. I patrioti appendevano ai suoi rami effigi dei funzionari britannici, affiggevano sul tronco proclami e chiamate all'azione, si radunavano sotto le sue fronde per discutere e organizzare la ribellione. Lo spazio sotto l'albero venne chiamato Liberty Hall, la sala della libertà, e divenne il primo luogo di protesta pubblica organizzata contro la Corona. Quando nel 1775 i lealisti britannici tagliarono quell'olmo per usarlo come legna da ardere, credevano di poter spegnere lo spirito rivoluzionario, ma ormai l'idea si era diffusa in tutte le colonie: ogni città aveva il suo liberty tree, ogni comunità aveva il suo punto di ritrovo per la causa della libertà.

La Francia rivoluzionaria e la nascita di un rituale civico

Venticinque anni dopo, dall'altra parte dell'Atlantico, i rivoluzionari francesi ripresero questo simbolo carico di significato. Nel 1790 venne piantato a Parigi il primo albero della libertà francese. I giacobini scelsero spesso il pioppo, non solo per la sua altezza e maestosità, ma anche per un gioco linguistico denso di significato: in latino, populus indica sia la pianta al femminile sia il popolo al maschile, creando un legame indissolubile tra natura e comunità civica. Tuttavia, la Convenzione nazionale stabilì nel 1792 che non era necessario piantare veri alberi: bastava un palo di legno, decorato con nastri tricolori azzurri, bianchi e rossi, e sormontato da un berretto frigio rosso. Questo copricapo conico dalla punta ripiegata aveva una storia antica e nobile: nell'antica Roma era il pileus, il berretto che i padroni donavano agli schiavi nel momento della loro liberazione. Adottandolo come simbolo, i rivoluzionari si proclamavano liberti di un'epoca nuova, affrancati dalla schiavitù dell'assolutismo monarchico.

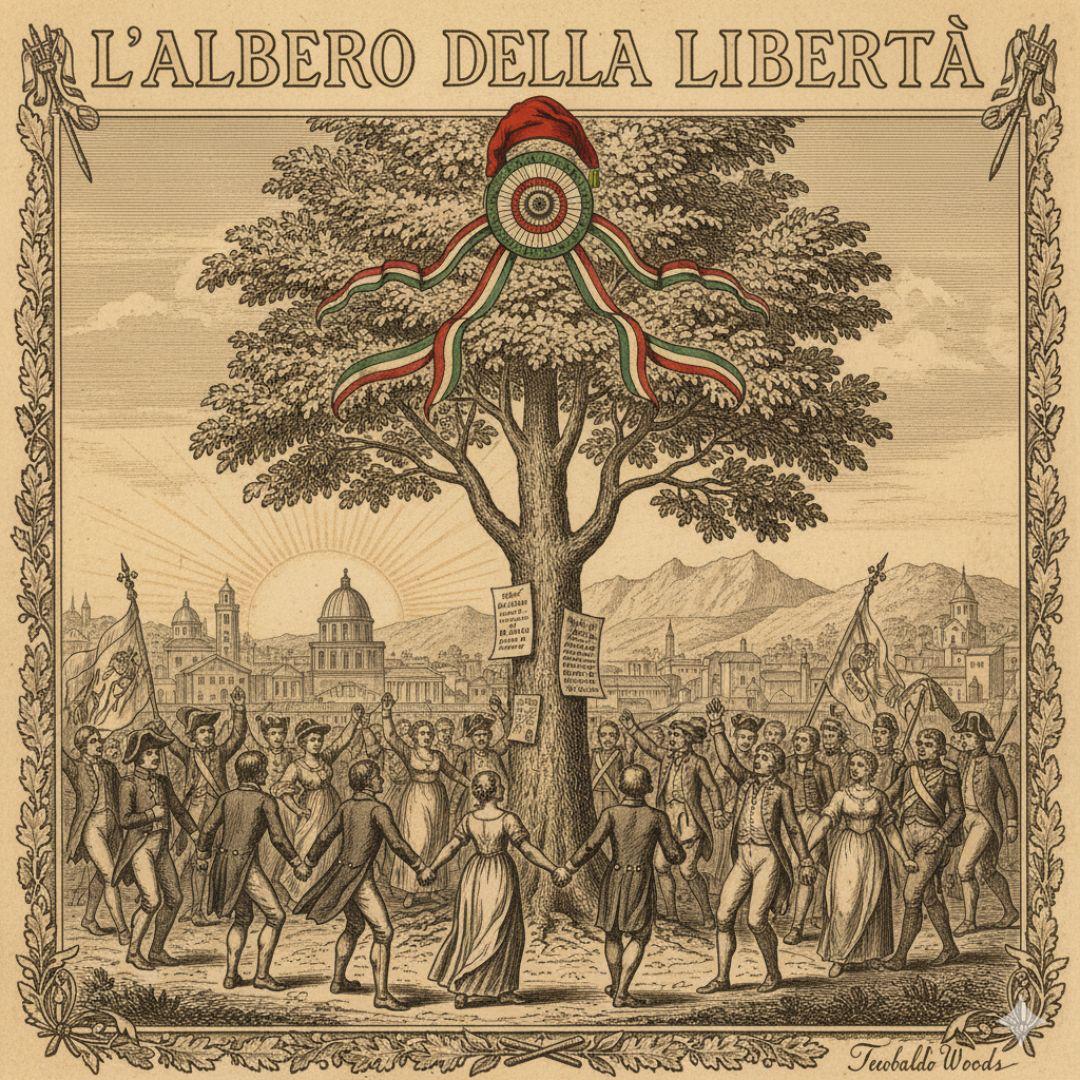

Attorno all'albero della libertà si svolgevano cerimonie civiche che sostituivano i vecchi rituali religiosi: si celebravano matrimoni, si prestavano giuramenti, si ballava la Carmagnola, il canto e la danza della rivoluzione. Magistrati e cittadini si riunivano in questi spazi per affermare la loro nuova identità repubblicana. L'albero divenne così molto più di un simbolo statico: era un luogo vivo, pulsante, dove il popolo prendeva parola e dove si materializzava l'idea stessa di libertà.

L'arrivo in Italia: dal triennio giacobino alle piazze della penisola

Quando le armate napoleoniche scesero in Italia nel 1796, portarono con sé non solo cannoni e baionette, ma anche questo potente simbolo rivoluzionario. Il primo albero della libertà italiano era già stato piantato a Oneglia nel 1794, ma fu con la fulminea campagna d'Italia di Bonaparte che gli alberi iniziarono a moltiplicarsi nelle piazze della penisola. A Reggio Emilia, nella notte tra il 25 e il 26 agosto 1796, alcuni patrioti divelgono un gelso e lo portano in piazza, anche se verrà presto sostituito da un pioppo più imponente con la scritta minacciosa: "Tremate o tiranni, tremate o perfidi, alla vista della sacra immagine della libertà". A Bologna, il 18 ottobre dello stesso anno, viene innalzato in Piazza Maggiore un lungo abete ornato di frasche, con il tronco fasciato di tela bianca, rossa e turchina. A Milano, nell'aprile 1797, sono gli studenti delle scuole di Sant'Alessandro a chiedere con ardore di piantare il loro albero, celebrato con discorsi solenni e festeggiamenti pubblici.

In questi anni cruciali, tra il 1796 e il 1799, l'albero della libertà diventa il teatro simbolico dove si rappresenta la fine di un mondo e la nascita di un altro. I documenti dell'epoca ci restituiscono l'intensità emotiva di quei momenti: cittadini che danzano e cantano attorno all'albero, magistrati che vi prestano giuramento, soldati che lo custodiscono notte e giorno. Ma ci raccontano anche la violenza degli scontri: quando le forze controrivoluzionarie riprendono il controllo, l'abbattimento dell'albero diventa il primo gesto simbolico del ritorno all'ordine antico.

Il linguaggio dei simboli: leggere l'albero della libertà

Per comprendere appieno il significato dell'albero della libertà occorre decifrarne l'iconografia complessa. Oltre al berretto frigio in cima, spesso compariva il fascio littorio: un insieme di verghe di legno legate con strisce di cuoio rosso, talvolta con un'ascia al centro. Questo simbolo dell'antica Roma repubblicana rappresentava l'autorità dei magistrati e l'unità indivisibile dello Stato. I rivoluzionari lo adottarono per affermare che il nuovo potere nasceva dal popolo unito, non più dalla volontà di un sovrano assoluto. Le bandiere tricolori che adornavano l'albero proclamavano l'appartenenza a una nazione repubblicana: in Francia il blu, il bianco e il rosso; in Italia il verde, il bianco e il rosso della neonata Repubblica Cispadana, il cui tricolore nacque proprio a Reggio Emilia nel gennaio 1797.

L'albero stesso incarnava un significato profondo: le sue radici affondate nella terra rappresentavano la solidità dei nuovi principi, il tronco l'unità del popolo, i rami protesi verso il cielo l'aspirazione alla libertà e al progresso. Non è casuale che questo simbolo attingesse anche alle antiche tradizioni contadine del Calendimaggio, quando in primavera si piantavano alberi per celebrare la rinascita della natura: la rivoluzione si presentava come una rinascita politica e sociale, un nuovo inizio dopo il lungo inverno dell'oppressione.

Epilogo di un simbolo

La storia dell'albero della libertà è anche la storia delle sue distruzioni e delle sue rinascite. L'olmo di Boston venne abbattuto dai britannici nel 1775, ma i patrioti eressero subito un palo commemorativo. In Italia, durante i tumulti del 1799, quando le armate della coalizione antifrancese riconquistarono la penisola, uno dei primi gesti dei controrivoluzionari fu sradicare quegli alberi che tanto rappresentavano il nuovo ordine. Eppure, alcuni sopravvissero: ancora oggi è possibile vedere in alcune piazze italiane alberi secolari che furono testimoni di quelle giornate rivoluzionarie.

L'albero della libertà rimane una testimonianza potente di come i simboli possano incarnare aspirazioni collettive, di come un semplice albero o un palo di legno possa diventare il cuore pulsante di una comunità che lotta per i propri diritti. Era, ed è ancora, il segno visibile che la libertà non è un dono calato dall'alto, ma una conquista che nasce dal basso, dalle piazze dove il popolo si riunisce, discute, decide del proprio destino.

Teobaldo Woods