Ipazia d’Alessandria: quanti libri ed articoli sulla sua vicenda, a cominciare dalla voce di John Toland, che s’alzò, dopo secoli di silenzio, a denunciare il suo martirio in nome del LIBERO PENSIERO. Ipazia, per alcuni sulla scia di Toland, volle esprimere liberamente il suo pensiero in un mondo in cui il cristianesimo stava assumendo connotati totalitari, ma la clericalissima Diodata Saluzzo di Roero la trasformò in una martire della vera fede, che pagò con la vita la sua conversione al magistero della chiesa.

La tragedia d’Ipazia è preceduta da un sintetico sguardo sulla situazione geopolitica di quei giorni e sui personaggi principali, il vescovo Cirillo, Sinesio, Oreste …. ed anche dell’Imperatrice Ælia Pulcheria: a lei è dedicata qualche parola in più, per un quasi plutarchiano confronto tra due donne colte, intelligenti, capaci e, così almeno ritenevano gli antichi, bellissime, ma così opposte nella visione laica della prima ed ostinatamente dogmatica della seconda.

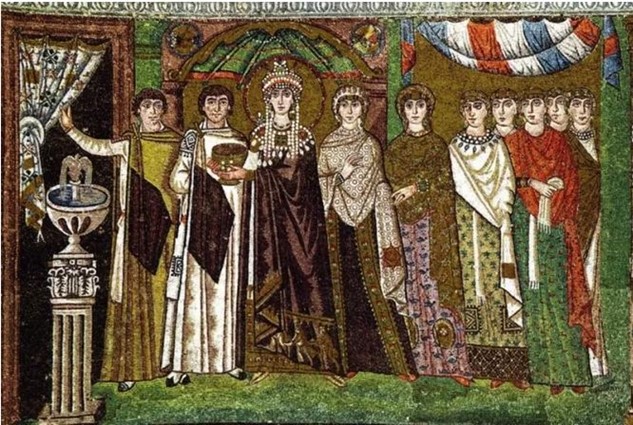

Ipazia è certo il soggetto principale di queste pagine, ma Pulcheria, santa Pulcheria per i cristiani, ha un lato oscuro che, apparentemente, s’oppone quello della luce, in attesa d’una sintesi purificatrice. La bellezza fisica di queste due rappresentazioni, d’artisti che certamente mai le conobbero, è simbolo di come percepivano la grandezza del loro spirito.

Nella Favola di Venezia, Hugo Pratt ci presenta Ipazia: incontra Corto Maltese, ora alla ricerca della Clavicola di Salomone, (una formula magica, una pietra preziosa …).

La vera Ipazia (nata intorno al 350-370 e morta nel 415 d.C.) era una filosofa neoplatonica, astronoma e matematica greca, che visse ad Alessandria d'Egitto.

Fu probabilmente la figura più importante nella cultura dell'epoca: maestra di pensiero dalla condotta audace e carismatica. Come dimostrano le lettere del suo allievo Sinesio, a Ipazia e ad altri, l'eroina alessandrina guidò un circolo di iniziati ai quali dispensava "i misteri della filosofia", " stile di vita, ricerca costante, religiosa e disciplinata della verità".

La filosofia di Ipazia era assolutamente inquietante per coloro che desideravano imporre una verità universale; insegnava, la matematica di Alessandria, che un ideale di ricerca è preferibile al possesso della Verità stessa e che il dubbio è sempre un punto di partenza indiscutibile.

Il suo circolo era un esempio di amore fraterno, senza discriminazioni di religione, sesso od origine etnica; si impegnava per aiutare i suoi allievi nel loro percorso di conoscenza e ricerca della Verità, ma non per imporre una sua Verità in modo dogmatico: amore fraterno, sostegno e verità, una ricetta, allora e oggi, dura da digerire per coloro che vogliono imporre i propri dogmi.

Silvia Ronchey, bizantinista ed autrice d'un'opera su di lei, riporta una frase di Emerson che ben definisce il suo atteggiamento verso il pensiero unico che voleva imporsi sulla comunità alessandrina:"elegant insolence, elegante insolenza".

Così fu massacrata e il suo corpo orrendamente mutilato da una folla di fanatici parabolani.

IN QUEGLI ANNI DEL TARDO IMPERO

Conoscere Ipazia merita un viaggio nel tempo: la meta è l'Impero Romano del quarto e dei primi anni del quinto secolo e là incontreremo i personaggi principali della nostra storia, quelli che ritroveremo molte volte narrando la sua vita.

Per primo, il Patriarca di Alessandria Cirillo, San Cirillo per la maggior parte delle confessioni cristiane, e causa dell’assassinio di Ipazia, secondo i seguaci del libero pensiero ed anche negli scritti d'alcuni studiosi cristiani.

Vedremo gli eccessi dei Parabolani, gruppo nato per dare aiuto durante le pestilenze, che in realtà fungevano da guardie del corpo e braccio armato di Cirillo.

Incontreremo Teone, padre di Ipazia, e poi Sinesio ed Oreste, entrambi da lei affascinati; il primo colto filosofo e attivo “funzionario dello Stato”, il secondo “praefectus augustalis”, una sorta di governatore nominato dall’imperatore: entrambi cristiani e Sinesio divenne addirittura vescovo.

Per ultima, ma certo non meno importante, Ælia Pulcheria, Santa Pulcheria, l'imperatrice, vergine e vera reggitrice dell'impero a Costantinopoli, grande ammiratrice di Cirillo per i suoi studi teologici e per la sua lotta contro l'eresia.

ALESSANDRIA E IL MONDO DI ALLORA

Come accennato in apertura, Ipazia nacque alla fine del IV secolo, probabilmente nel 370 d.C., e fu assassinata da monaci cristiani chiamati “Parabolani” nel marzo del 415.

Suo padre era Teone, matematico e filosofo di Alessandria, il più importante centro di cultura del mondo antico; Alessandria si trovava geograficamente in Egitto, ma non era vera terra egiziana, poiché fu fondata da Alessandro Magno nel 331 a.C., quando lo splendore della “terra nera di Kemet”, come veniva definita la terra dei Faraoni, era svanito da secoli.

Dopo la morte di Alessandro, i suoi generali, i Diadochi (dal greco, “successori”), si divisero l'impero e Tolomeo divenne re d'Egitto.

Anche se la nuova dinastia assunse i titoli e le apparenze della civiltà faraonica, l'élite alessandrina parlava greco e aveva una cultura greca; Cleopatra fu l'ultima sovrana di stirpe tolemaica e, al tempo dell'imperatore Augusto, l'Egitto, granaio del mondo antico, divenne una provincia di Roma, ma, grazie alla mescolanza delle culture greca e romana, Alessandria rimase una città di lingua greca ed un brillante centro della cultura mediterranea.

Alessandria era famosa per il suo Faro, costruito da re Tolomeo II Filadelfo (280-247 a.C.), l'edificio artificiale più alto del mondo, almeno 100 metri (330 piedi), considerato una delle sette meraviglie dell'antichità, ma era ancora più famosa per la sua Grande Biblioteca, ideata dal primo re macedone d'Egitto, Tolomeo I Sotere (il Salvatore), e realizzata da suo figlio Tolomeo II.

La Biblioteca, secondo stime moderne, al suo apice ospitò fino a 400.000 rotoli di papiro ed era frequentata da studiosi provenienti da tutto il mondo antico: Alessandria divenne così considerata la capitale della conoscenza e del sapere.

In epoca romana il fulgore della Biblioteca s'era offuscato e molto fu probabilmente distrutto durante l'invasione dell'esercito di Palmira tra il 270 e il 275 d.C. ed il successivo contrattacco imperiale; una biblioteca secondaria si trovava nel Serapeo, ma fu vandalizzata e demolita da cristiani fanatici, per decreto del vescovo Teofilo nel 391 d.C., quando Ipazia aveva probabilmente 21 anni, durante le azioni volte a combattere pagani, ebrei e filosofi neoplatonici.

Nella figura, Teofilo, zio materno e predecessore del vescovo Cirillo di Alessandria, è rappresentato in piedi sopra il Serapeo.

A Costantinopoli l'imperatore Arcadio e l'imperatrice Eudossia, pii cristiani, sostenevano la politica di discriminazione verso i non cristiani. Suo figlio Teodosio II e sua figlia Ælia Pulcheria, ferventi cristiani, continuarono la discriminazione contro i non cristiani iniziata da Teodosio I sotto l'influenza di sant'Ambrogio da Milano.

L’Impero Romano era in grandi difficoltà: nel 378 i Goti sconfissero e uccisero l'imperatore Valente ad Adrianopoli, nel 406 i Vandali attraversarono il Reno ghiacciato, sconfissero i Franchi, alleati dei Romani, e si diffusero in tutto l'Impero. Anche se Alessandria non fu pesantemente coinvolta nei tumultuosi eventi della fine del IV secolo, Ipazia visse in tempi non pacifici a causa della situazione generale e della discriminazione che il neoplatonismo, la sua filosofia, subiva in una società sempre più ispirata al cristianesimo.

CIRILLO D’ALESSANDRIA: SANTO O FANATICO ASSASSINO?

Cirillo d’Alessandria è un personaggio centrale del nostro viaggio nella storia, ma, dopo 1700 anni, gli storici non hanno un’opinione concorde su di lui: un fanatico od un santo? Od ambedue le cose, in momenti diversi della sua vita? La Chiesa cattolica romana e quella ortodossa lo hanno elevato all'onore degli altari, ma i sostenitori del libero pensiero hanno un'opinione diversa; ad esempio John Toland, che scrisse la prima storia moderna su Ipazia, nel suo Tetradimo, parte III, (Ipazia), dice: “virtuosa, spirito che ha appreso la conoscenza, Signora che ha raggiunto la completezza sotto ogni aspetto; che fu fatta a pezzi dal clero d’Alessandria, per soddisfare l’orgoglio, l’invidia e la crudeltà del loro Arcivescovo Cirillo, comunemente, ma immeritatamente, detto San Cirillo”.

Ovviamente la maggior parte dei cronisti e degli storici cristiani lo ritengono non colpevole del vile omicidio di Ipazia, tuttavia alcuni, tanto cristiani che pagani, considerano quanto accaduto una macchia indelebile nel cristianesimo alessandrino.

La cronaca di Socrate Scolastico si schiera su questa linea, ma alcuni autori cristiani moderni obiettano che forse Socrate, che scrisse: “Di certo nulla può essere più lontano dallo spirito della Cristianità che permettere massacri, combattimenti ed azioni di quella sorta”, fu un Novazionista Cristiano e pertanto non completamente imparziale nei confronti di Cirillo, da quando egli fece chiudere a forza le chiese Novazioniste, ritenute da lui eretiche, ed espellere i fedeli da Alessandria.

Il 21 luglio 365, cinque anni prima della supposta data di nascita d’Ipazia, un gigantesco terremoto, magnitudine 8,5 o superiore, ed un maremoto devastante con epicentro Creta, distrussero città e coste del Mediterraneo orientale; ad Alessandria e nel Delta del Nilo a migliaia persero la vita per le onde di dieci metri d’altezza che trasportarono le navi dai loro ormeggi per tre chilometri nell’entroterra.

La distorsione dei fatti negli scritti contemporanei è emblematica del virulento antagonismo tra il nascente Cristianesimo ed il paganesimo: lo storico della Chiesa Sozomeno affermò che Dio era dispiaciuto con l’imperatore Giuliano e, per questo, aveva mandato sventure, terremoti e dunque la famosa calamità d’Alessandria; nella visione pagana del sofista Libanio fu invece la collera degli dei antichi a causare quegli avvenimenti.

Cirillo nacque probabilmente nel 376; quando era bambino, suo zio materno Teofilo fu nominato Patriarca di Alessandria e si prese cura della sua educazione, un'educazione davvero accurata. Teofilo aveva la convinzione che l'uso della forza fosse un modo legittimo per difendere ed espandere la religione cristiana: il suo esempio segnò senza dubbio Cirillo. Nel 412 Teofilo morì e Cirillo fu nominato Patriarca di Alessandria (all'epoca il titolo era Papa) dopo una serie di tafferugli tra i suoi sostenitori e quelli di Timoteo. Cirillo rivaleggiò con il prefetto imperiale in potere ed influenza ed esercitò la sua autorità con energia; spesso i suoi seguaci commisero atti di violenza contro pagani, cristiani eretici e contro lo stesso prefetto imperiale Oreste. Come detto sopra, secondo Socrate Scolastico i “parabalani”, controllati da Cirillo, furono i colpevoli dell’assassinio di Ipazia; se non vi è alcuna prova che egli abbia dato l’ordine diretto di aggredirla e ucciderla, Cirillo è, oltre ogni ragionevole dubbio, colpevole del clima di violenza che imperversava ad Alessandria; inoltre non punì mai né disapprovò apertamente le azioni violente dei suoi sostenitori.

La storia cattolica solitamente tralascia questo aspetto della sua vita, mentre i liberi pensatori lo esaltano.

Cirillo fu un teologo, un pilastro fondamentale nella lotta contro l'eresia nestoriana ed un difensore del culto di Maria; molti dei suoi scritti sono sopravvissuti e costituiscono la base della tradizione dei Padri della Chiesa.

Cirillo era chiamato: Pilastro della Fede; Sigillo di tutti i Padri; Maestro della Fede ed anche (nella Chiesa Cattolica Romana) Dottore della Chiesa.

È venerato come Santo dalla Chiesa Cattolica, dalle Chiese Ortodossa Orientale, dalla Chiesa Cattolica Anglicana e dai Luterani.

Cirillo costituisce un'ulteriore prova di come una visione dogmatica e il fanatismo possano trasformare la visione di Dio in azioni che nulla hanno a che vedere con la predicazione del Cristo.

I PARABOLANI

I Parabalani o Parabolani erano i membri d’una Confraternita, probabilmente nata durante un’epidemia nella seconda metà del III secolo, allo scopo d’assistere i malati e prendersi cura della sepoltura dei morti, incuranti d’un possibile contagio, rischiando la vita, come dice il loro nome, derivato dalla frase greca: “paraballesthai ten zoen (coloro che rischiano la loro vita)”.

I Parabalani non avevano voti né un ordine monastico, ma erano considerati parte del clero e ne condividevano immunità e privilegi. Compivano opere di misericordia, ma fungevano anche da guardie del corpo e assistenti del vescovo.

Il loro numero non fu mai elevato e, circa un anno dopo l'assassinio di Ipazia, il Codice Teodosiano del 416 (XVI, 2, 42) limitò l'arruolamento a 500 membri nella'area d'Alessandria. Una nuova legge, promulgata due anni dopo, aumentò il numero dei membri della Confraternita a 600.

Sebbene fossero scelti dal vescovo e rimanessero sempre sotto il suo controllo, il Codice Teodosiano li poneva sotto la supervisione (teorica) del Prœfectus Augustalis (prefetto di Augusto, cioè dell'imperatore); il vescovo in carica al tempo di Ipazia, Cirillo, appoggiato dall'imperatrice Pulcheria, non accettò mai questo limite al suo potere e fu, anche per questo, in forte contrasto con il prefetto Oreste.

I Parabalani, pur svolgendo attività caritatevoli, erano cristiani fanatici e non esitavano ad aggredire ebrei, pagani e chiunque fosse considerato un eretico cristiano. Su istigazione di Cirillo, vescovo di Alessandria, i Parabalani avevano già distrutto i resti della Biblioteca di Alessandria, raso al suolo templi pagani, attaccato i quartieri ebraici e profanato capolavori dell'arte antica, che consideravano demoniaci, mutilandone le statue e fondendole per ricavarne oro. Adrian Fortescue, nel suo libro “The Greek Fathers: Their Lives and Writings (I padri greci: loro vite ed opere)”, narra l'assassinio d'Ipazia e li descrive come “not nice people (non brave persone)”.

Come sappiamo, fu una turba di Parabalani a rendersi colpevole del crudele e vile omicidio di Ipazia.

In un film del 2009 di Alejandro Amenábar, Agorà, che narra la vicenda d’Ipazia, i Parabalani che assaltano Alessandria, in una scena memorabile, sono visti dal cielo e rappresentati come una marea di scarafaggi che infestano le strade e i luoghi della città.

Secondo le antiche cronache, i Parabolani la afferrarono, la spogliarono e la scorticarono viva con frammenti di gusci d’ostrica.

Le sue membra furono strappate dal corpo e portate in processione per le strade. I suoi resti furono bruciati in una parodia di sacrificio pagano.

Nel film la scena fu resa meno orribile ed Ipazia viene lapidata dalla marmaglia.

Nel quadro di Jan Luykenm del 1701, i Parabolani trascinano la filosofa fuori dalla sua carrozza per massacrarla in una chiesa.

TEONE, IL PADRE D’IPAZIA

Teone d’Alessandria (335-405 d.C.) era uno studioso che visse ad Alessandria d'Egitto soprannominato "Il Divino", quale discendente della Divina Gens Potitia, Custode della Sacra Scienza dei misteri di Eracle Invictus (Ercole l'Invitto).

Della sua vita sappiamo poco, conosciamo qualcosa di più delle sue opere, poiché ci sono giunte, almeno in parte, e perché numerosi testi antichi citano le sue ricerche; la Suda, la grande enciclopedia in lingua greca scritta nel X secolo, lo definisce “uomo del Museion” probabilmente per via del nome della sua scuola filosofica, che onorava l’antico Museion ellenistico, che un tempo comprendeva la celebre Biblioteca di Alessandria. La scuola di Teone era un’accademia elitaria neoplatonica plotiniana ove s’insegnava una visione conservatrice della filosofia, ma probabilmente non aveva alcun legame con il neoplatonismo ispirato a Giamblico del Serapeo, che suscitò l'ira del vescovo Teofilo; come ricordato, il Serapeo fu demolito nel 391 d.C. su suo ordine.

Teone predisse eclissi solari e lunari, curò gli Elementi di Euclide, l'Ottica di Euclide e le tavole astronomiche di Tolomeo e scrisse commentari, ancora esistenti, sui Data, sull’Ottica di Euclide e sull'Almagesto di Tolomeo, le Tavole Pratiche.

Scrisse un Trattato sull'Astrolabio, non sopravvissuto, ma citato dalla Suda e da fonti arabe.

SINESIO DI CIRENE

Sinesio di Cirene (c.373 – c. 414), nato in una ricca famiglia, fu autore di scritti di grande interesse; a circa vent’anni andò a proseguire i suoi studi ad Alessandria, il centro della cultura del mondo antico, e divenne discepolo di Ipazia, quando lei probabilmente aveva 23 anni; secondo la tradizione s’innamorò di lei, ma fu respinto. In ogni caso, furono vicini per tutta la vita.

In queste pagine, lo ricordiamo solamente per le sue sette lettere a Ipazia, anche se la sua vita ed i suoi scritti meriterebbero moltissimo spazio in più.

Uomo di grande successo, Sinesio aveva una vasta cultura e ricopriva incarichi di rilievo. Cristiano, fu scelto come vescovo dal popolo di Tolemaide; dopo una lunga esitazione per motivi personali e dottrinali, accettò infine l'incarico che gli era stato affidato, venendo consacrato da Teofilo ad Alessandria, dopo che gli fu consentito di conservare il rapporto con la moglie, alla quale era molto legato.

In campo teologico e per quanto riguardava l'ortodossia, Sinesio sostenne espressamente la libertà personale di dissentire sulle questioni della creazione dell'anima, di una resurrezione letterale e della distruzione finale del mondo, ma, allo stesso tempo, accettò di fare qualche concessione alle opinioni popolari nel suo insegnamento pubblico.

John Toland nel suo "Clidophorus" ne parlò ampiamente; le lettere di Sinesio, che abbiamo citato, sono una fonte fondamentale su Ipazia, sul suo pensiero e le sue scoperte.

In una delle sue lettere (Ep. 16), Sinesio la definì: "madre, sorella, maestra e, al tempo stesso, benefattrice, e tutto ciò che è onorato di nome e di fatto" e la considerava la guida “che presiede legittimamente ai misteri della filosofia" e "la mia maestra più venerata".

Sinesio è autore di tredici libri noti, undici dei quali arrivati fino a noi; i suoi studi multidisciplinari e la sua posizione di mediazione tra neoplatonismo e cristianesimo lo rendono un soggetto di affascinante interesse. La sua attenzione per la scienza è dimostrata da una sua lettera ad Ipazia, in cui si trova il più antico riferimento noto a un idrometro, e da un'opera sull'alchimia, citata da Nicolas Lenglet du Fresnoy nella sua "Storia della filosofia ermetica" come testo alchemico rilevante.

ORESTE

Oreste è un personaggio chiave della nostra storia, perché fu il Prœfectus Augustalis, il governatore della diocesi d’Egitto. Oreste era cristiano, battezzato dall'arcivescovo di Costantinopoli in persona, ma sosteneva il concetto del primato del governo civile, in disaccordo con il potente vescovo Cirillo di Alessandria. Cirillo, che non tollerava ebrei e pagani, e credendo che la fede cristiana, incarnata nella Chiesa, dovesse detenere il potere, sia morale che politico; violenza e morte degli avversari sono consentite nell'interesse superiore di Dio e dell'umanità.

Oreste, nella stessa visione, potrebbe essere emblematico di un sostenitore dello Stato laico, dove ogni cittadino ha gli stessi diritti, qualunque sia la sua religione, sulla scia degli insegnamenti del grande imperatore Giuliano. Durante una sommossa che vide confrontarsi ebrei e cristiani, secondo fonti cristiane, alcuni seguaci di Cirillo furono uccisi e Cirillo li vendicò, espellendo tutti gli ebrei e facendo saccheggiare e distruggere le loro case; il vescovo aveva usurpato un potere appartenente allo Stato, rappresentato da Oreste. Un gruppo di Parabolani, assaltò Alessandria, pronto a sostenere Cirillo, ed accusò Oreste di essere un pagano; uno di loro lanciò una pietra, che ferì il prefetto alla testa mentre la sua guardia si dava alla fuga, atterrita dal pesante lancio di pietre dei monaci; l’intervento provvidenziale di una folla di sostenitori di Oreste lo salvò e fu anche catturato Ammonio, il monaco che aveva ferito il prefetto. Non appena si fu ripreso, Oreste fece torturare e giustiziare Ammonio in pubblico, ma Cirillo reagì con una solenne messa funebre e dichiarò Ammonio santo e martire. Entrambi informarono l'imperatore Teodosio II a Costantinopoli, ma Cirillo godeva del forte sostegno di Pulcheria, la vera fonte del potere.

Dopo l'omicidio di Ipazia, Oreste abbandonò la lotta e lasciò Alessandria.

Oreste era un ex studente di Ipazia e, si dice, affascinato dalla sua intelligenza e bellezza, ma le sue avances furono respinte; rimasero in stretta amicizia e lui fu sempre avido dei suoi consigli.

Qui finisce la Parte Prima di questo discorso. Ora restano due personaggi di questa antica tragedia, i due più rilevanti e, come detto in apertura, legati da molte analogie ed opposti da ideologie incompatibili: l’imperatrice Ælia Pulcheria di Costantinopoli e la filosofa Ipazia d’Alessandria. A loro è dedicata la Parte Seconda

Vedremo come ambedue siano state belle, intelligenti e colte e come abbiano rifiutato la fisicità, rimanendo vergini in nome dei loro principi.

Ælia Pulcheria rigidamente cristiana ed in un certo senso latina, come suggerisce il nome, vissuta in una corte dove il latino rimase la lingua ufficiale per altri 200 anni ed Ipazia, che nella sua scuola non discriminava in base alla religione, nata e vissuta in una città che è tuttora il simbolo della cultura greca.

M.T.